652

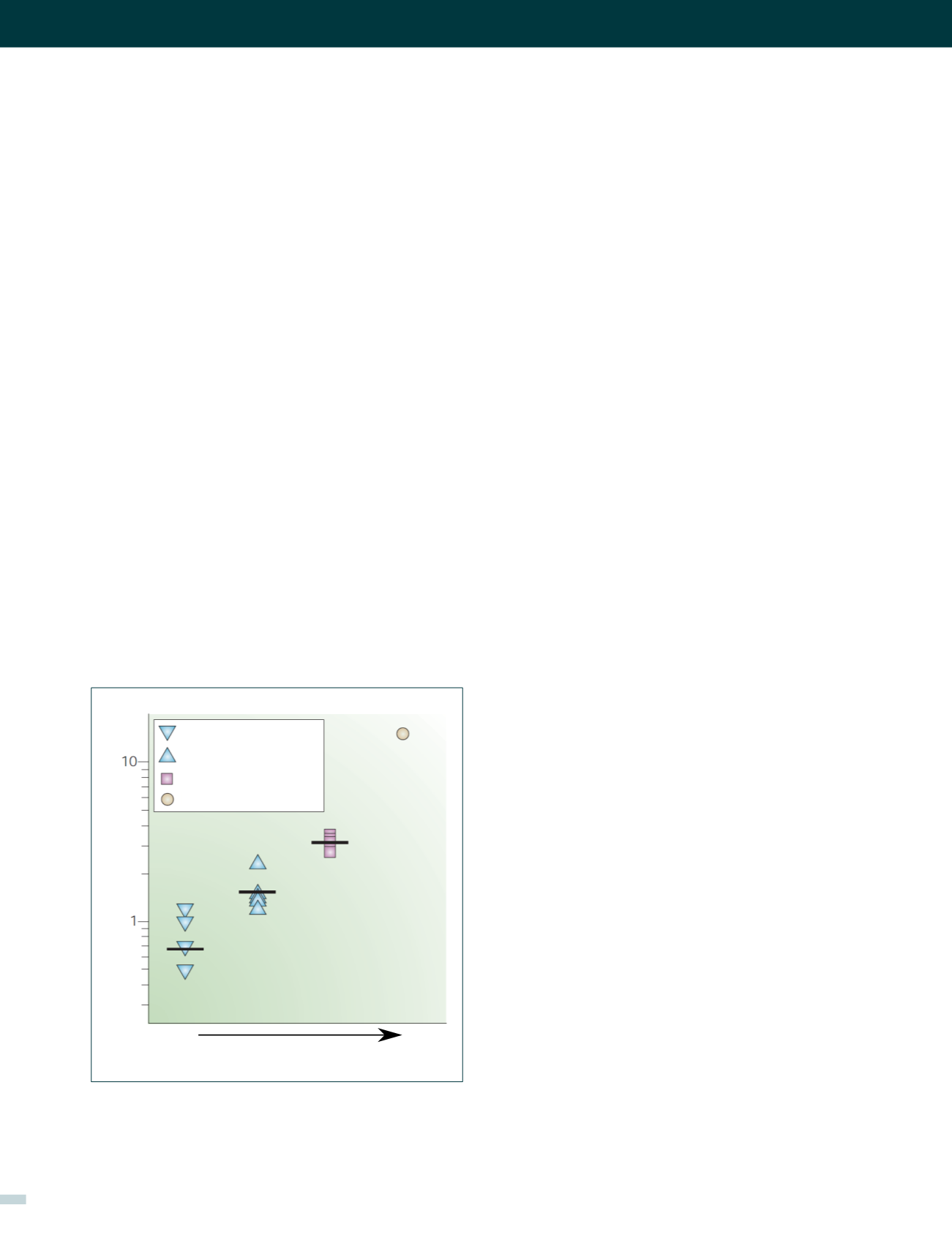

FIGURA 2. CORRELACIÓN ENTRE LAS CONCENTRACIONES

PLASMÁTICAS DE PROPOFOL Y LOS EFECTOS ANESTÉSICOS

y por ende los efectos adversos de éstos. A continuación,

se abordará el tema de como mecanísticamente se obtiene

el estado de una AG, considerando la perspectiva histórica

y las particularidades de los principales fármacos anesté-

sicos, tanto inhalatorios como intravenosos. Lo primero

destacable de estos fármacos es que pese a las diferencias

estructurales y fisicoquímicas, los anestésicos inhalatorios

e intravenosos son capaces de producir el mismo estado

(1,7,8). Sin embargo, estas diferencias estructurales y fisi-

coquímicas permiten explicar por qué los fármacos intra-

venosos requieren concentraciones 10 veces menores que

los fármacos inhalatorios (2). Además, los anestésicos se

caracterizan por establecer secuencialmente los diferentes

efectos clínicos al ir incrementando las dosis, primero a

bajas dosis se obtiene la amnesia, luego la inconsciencia

y finalmente con dosis más elevadas se obtiene la inmovi-

lidad (Figura 2) (8-10). Por último, las curvas dosis respuesta

poblacionales de los anestésicos generales se destacan por

lo abrupto del establecimiento de los diferentes estados,

lo que nos indica que los mecanismos sobre las funciones

cerebrales superiores son altamente conservados. Teniendo

en cuenta estas consideraciones generales, comenzaremos

esta revisión con la perspectiva histórica del estudio de los

mecanismos de la AG.

Inmovilidad

Hipnósis

Sedación moderada

Sedación supeficial

Profundidad anestésica

Concentración plasmática de propofol (mcg/mL)

Los símbolos indican los valores obtenidos en diferentes estudios

para establecer una sedación leve, sedación moderada, hipnosis e

inmovilización. Las barras horizontales representan el promedio. Tomado

y modificado de Rudolph, U. & Antkowiak, B.

Molecular and neuronal

substrates for general anaesthetics.

Nat Rev Neurosci 5, 709-720 (2004)..

PERSPECTIVA HISTÓRICA

Tras la primera demostración exitosa del efecto anesté-

sico del éter en el año 1846 realizada por William Morton,

en el lugar que actualmente es conocido como “

Ether

Dome

” ubicado en el Hospital General de Massachusetts,

comenzó la búsqueda de entender cómo actúan los anes-

tésicos generales. Tan sólo 6 meses después de la exitosa

demostración, los Doctores Emil Harless y Baron Ernst von

Bibra al notar que los anestésicos son altamente afines a los

tejidos grasos propusieron que los anestésicos extraían los

lípidos del cerebro (11). No obstante, esta primera expli-

cación al no dar cuenta de como ocurre la reversión del

efecto no fue aceptada por la comunidad científica. Estos

científicos posteriormente no insistieron en su hipótesis,

pero, dos décadas más adelante el Dr. Ludimar Hermann

propuso que los anestésicos actuaban como solventes

sobre la “lecitina” de las células, la que actualmente cono-

cemos como los fosfolípidos, pero esta propuesta también

se desechó rápidamente por los mismos motivos que la

primera (11). Sin embargo, ambas observaciones tienen el

valor de que plantearon a la comunidad científica que los

anestésicos tienen una gran afinidad por lo lipídico. Luego,

en el contexto de la controversia de finales del siglo XIX

en relación a que es lo que se considera vivo, el Dr. Claude

Bernard planteó que un ser puede ser considerado vivo

si éste tiene la susceptibilidad de ser anestesiado (11).

Esta conclusión la obtuvo tras observar que diversos seres

vivos, tales como humanos, roedores, plantas, perdían la

capacidad de reaccionar a los estímulos externos al estar

anestesiados o narcotizados como se le denominaba en

esa época. Esta hipótesis de Bernard ha promovido la idea

de un mecanismo único para explicar la acción de los

anestésicos generales, el que debería estar presente en

todos los seres vivos. De hecho, el fue pionero al plantear

que existen diferentes agentes anestésicos, pero, sólo un

estado anestesiado, idea que ha prevalecido hasta nues-

tros tiempos.

A comienzos del siglo XX, Meyer y Overton realizaron

trabajos sistemáticos de manera independiente, en los

cuales correlacionaron la potencia anestésica en los rena-

cuajos con la solubilidad de los anestésicos en aceite de

oliva (11-14). Interesantemente, ambos investigadores

encontraron una estrecha correlación positiva entre la

potencia y la liposolubilidad de los anestésicos. Aque-

llos compuestos más liposolubles eran anestésicos más

potentes que aquellos menos liposolubles. Esta corre-

lación se conoce como la teoría de Meyer-Overton, sin

embargo, algunos autores prefieren denominarla la

regla de Meyer-Overton. Estos resultados indican que

el mecanismo de acción de los anestésicos generales

debiera ser único, como lo había planteado Bernard, y

[REV. MED. CLIN. CONDES - 2017; 28(5) 650-660]